Startseite » Leben & Gemeinde » Geschichte

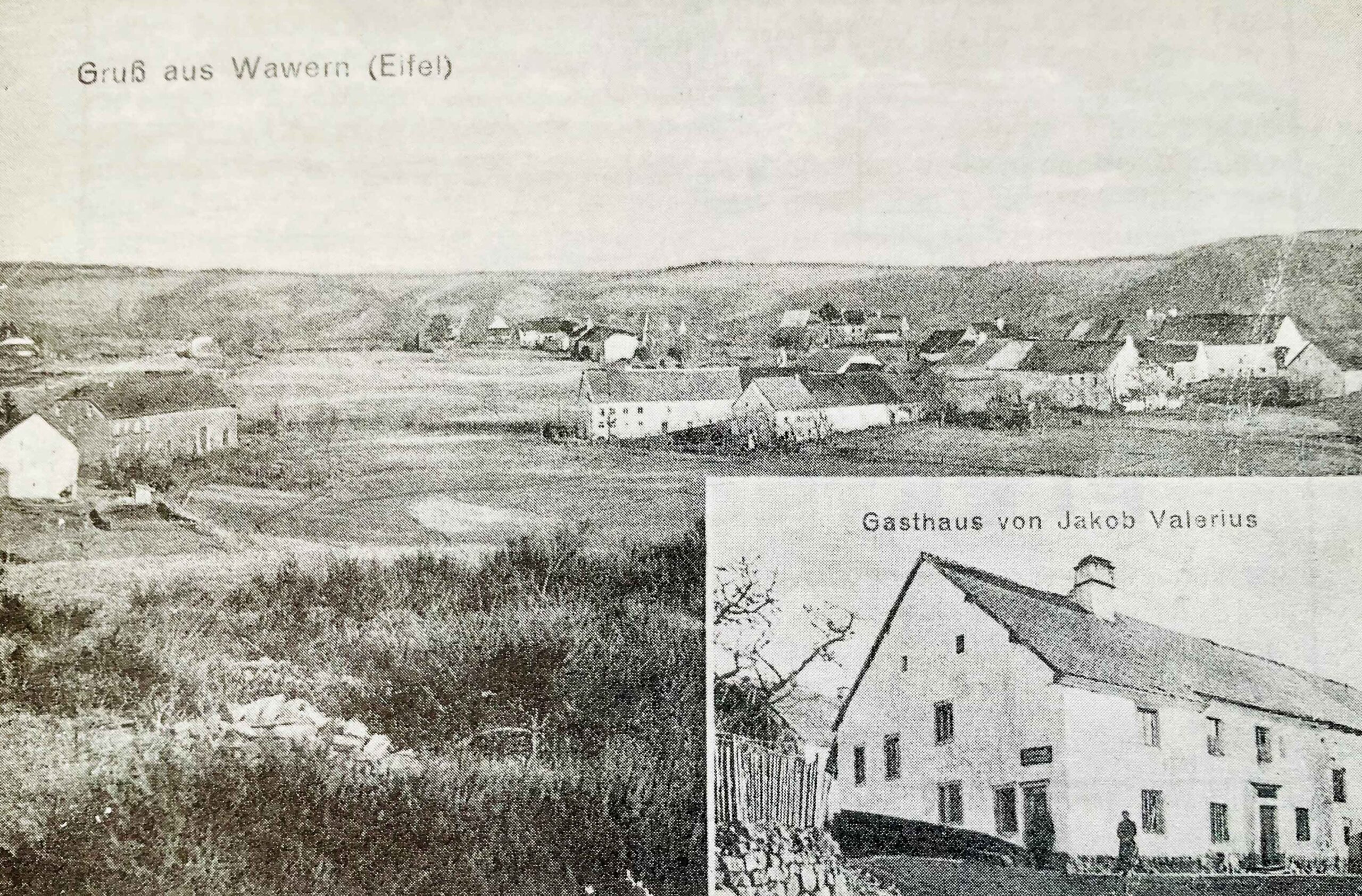

Die Geschichte von Wawern/Eifel

Wawern liegt der Eifel-Ardennen-Region, nahe der Grenze zu Belgien und Luxemburg, zwischen Bitburg und Prüm, unweit der Nims. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Rodenbach, Bielenhof und ein Teil von Schartzberg.

Frühgeschichte & keltische Funde

Die Besiedlungsgeschichte des Ortes Wawern reicht weit zurück. Gräberfunde aus keltischer Zeit belegen eine frühe Entstehung. 1932 entdeckte man nordöstlich des Ortes in der heutigen Gemarkung „Hirscheid“ 10 keltische Gräber und einen Bestattungsofen. Die gut erhalten gebliebenen Urnen, glasierten Teller und Schalen mit Schmuckstücken, Fibeln und Broschen sind heute im Rheinischen Landesmuseum in Trier zu sehen. Die für die Gräber verwandten Sandsteinplatten waren im Steinbruch am „Schartzberg“ nordöstlich von Wawern gebrochen worden. Die Funde, die in das 1. bis 4. Jahrhundert v. Christus datiert werden, und weitere während der Flurbereinigung 1965 bestätigen die Größe der Siedlung. Die etwa ein Kilometer südlich von Wawern gelegene Burg, von der heute keine Überreste mehr zeugen, soll als keltische Volksburg gedient haben. Die letzten, oft zentnerschweren Steine wurden zum Neubau von Häusern zu Beginn des 18. Jahrhunderts verwandt.

Mittelalter & Dreißigjähriger Krieg

Nach der römischen Vorherrschaft verbreitete sich im 5. Jahrhundert n. Christus das Frankentum. Es entstanden viele Abteien, Klöster und Bauernsiedlungen, zu denen auch das heutige Wawern zählt. Die erste urkundliche Erwähnung Wawerns unter dem Namen „Waver“ stammt aus dem Jahr 1068, als Filiale des Hofes Seffern, der unter der Herrschaft der Reichsabtei Prüm stand.

Das damalige Wawern hatte drei Ortsteile: Vorderstes Dorf, Auf den Höfen und der Bielenhof. Diese Höfe waren schon 1068 dem Liebfrauenstift in Prüm abgabenpflichtig.

Die ersten Namen des Ortes, die urkundlich erwähnt sind, gehen auf das Jahr 1346 zurück. Klemens der VI. hatte der Kirche St. Helena zu Lasel einen 40-tägigen Ablass verliehen. Dieser konnte auch gewonnen werden, wenn man „für Gerard, Schultheiß von Waweren, Joh. de superiori Waweren („Hans ewischt“) betete.

1576 wurde die Abtei – gegen ihren Willen – durch den Kurfürsten von Trier übernommen, womit auch Wawern zum Kurfürstentum Trier gehörte und der Schultheißerei Seffern im Amt Prüm unterstand.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Wawern schwer getroffen. Laut mündlicher Überlieferung fiel fast die gesamte Dorfbevölkerung der Pest zum Opfer. Aus dieser Zeit stammen die sieben Pestkreuze, von denen heute noch fünf erhalten sind und an das Leid jener Epoche erinnern. Die mündliche Überlieferung erzählt, dass alle Bewohner dahingerafft worden seien, bis auf ein Mädchen namens Sybylla. Sie gilt als Ahnherrin von Wawern. Vom Sibyllenhof (heute Bielenhof) wurde Wawern neu besiedelt. Aus dieser Zeit stammen die Stockhäuser Cloasen, Elsen, Pinten, Schaal, Schriggisch, Hans Enischt und Hans Ewischt.

Französische Herrschaft & preußische Zeit

1743 wird in Wawern die erste Kapelle an der Ecke Elsen-Cloasen errichtet. Die kleine Kapelle mit Rokokoaltar, auf dem die Figuren der 14 Nothelfer stehen, ist auch dem Hl. Donatus und der Hl. Apollonia geweiht. Im Besuchsbericht des Bischofs ist festgehalten: „eine kleine schöne Kapelle mit prächtigem Altar“.

Mit der Inbesitznahme des Linken Rheinufers durch französische Revolutionstruppen (1798) wurde Wawern Teil der Französischen Republik (bis 1804) und anschließend des Französischen Kaiserreichs. Der Ort wurde von der Mairie Burbach verwaltet und gehörte zum Arrondissement Prüm im Saardepartement. Kirchlich wurde Wawern 1802 der Pfarrei Lasel zugeordnet.

Nach der Niederlage Napoleons kam Wawern 1815 durch die Vereinbarungen des Wiener Kongresses zum Königreich Preußen. Die Mairie wurde zur Bürgermeisterei Burbach, die später im Amt Schönecken aufging. Nach dem Ersten Weltkrieg war die gesamte Region Teil der alliierten Rheinlandbesetzung unter französischer Verwaltung.

20. Jahrhundert bis heute

1930 wurde die St. Apollonia-Kapelle neu erbaut, deren Patrone die Hl. Apollonia, Hl. Donatus und die 14 Nothelfer sind. Während des Krieges war Wawern Zufluchtsort für viele Flüchtlinge des Westwallgebietes. Auch Arbeiter am Westwall kamen hier unter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wawern Teil der französischen Besatzungszone und gehörte damit zum neu gegründeten Land Rheinland-Pfalz. 1956 wurde eine Schule gebaut, welche um die Jahrtausendwende zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wurde. Die 1962-65 durchgeführte Flurbereinigung verbesserte die Bedingungen für die Landwirtschaft. Mit der Landkreisreform von 1971 wurde die Gemeinde der Verbandsgemeinde Prüm zugeordnet, der sie bis heute angehört.

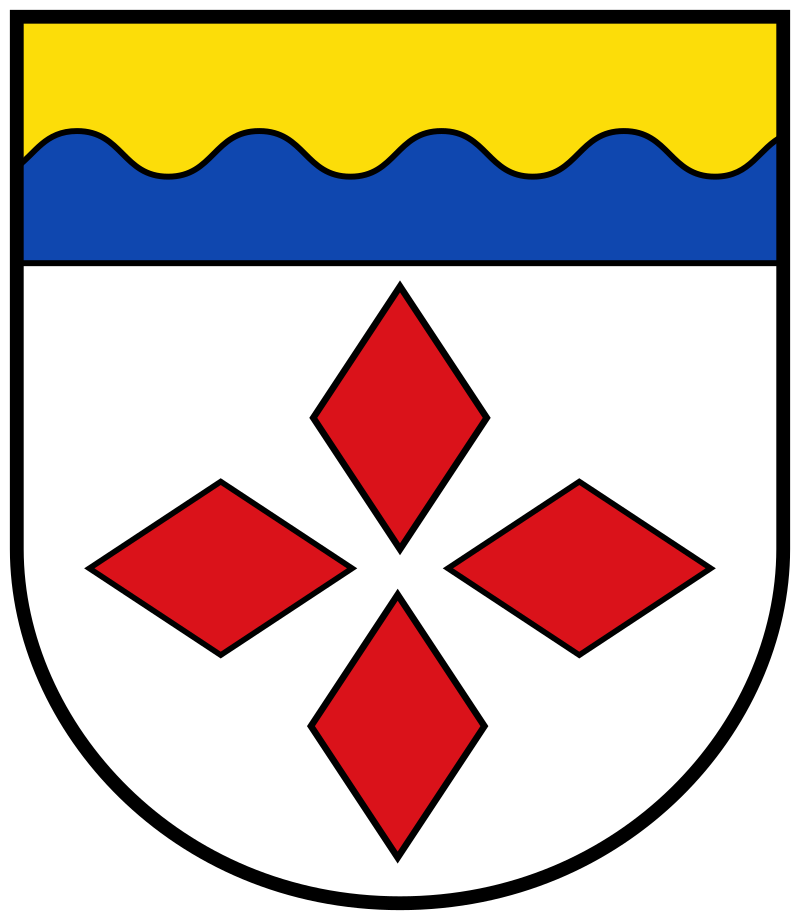

Beschreibung des Wappens

Unter einem durch Wellenschnitt von Gold und Blau abgeteilten Schildhaupt befinden sich in Silber vier kreuzweise angeordnete rote Rauten.

Bedeutung der Symbole:

- Die vier roten Rauten repräsentieren die vier Ortsteile von Wawern:

Vorderes Dorf, Hinteres Dorf, Hahn und Hof - Die gelbe Fläche symbolisiert Getreide, das für die landwirtschaftliche Prägung der Region steht

- Die blaue Fläche steht für „viel Wasser“ und verweist auf die feuchten Ursprünge des Gebiets

Quellen:

🔗 www.ortswappen.de

🔗 Wikipedia: Wawern / Eifel

🔗 Wirth, Josef: „11. Kreismusikfest und zehnjähriges Bestehens des Musikverein Wawern“, Publikation, Hrsg. Musikverein Wawern, Juli 1968

🔗 Historische Fotos: Roswitha Bartz